Kapitel 1 Einleitung

1.1 Ökologische Infrastruktur

Die ökologische Infrastruktur im Sinn von Ziel 2 der Strategie Biodiversität Schweiz durch die folgenden zwei Elemente gebildet:

Kerngebiete: Ausgewiesene Gebiete zum Schutz und zur Förderung der Biodiversität. Dies sind insbesondere nationale, kantonale, regionale und lokale Schutzgebiete. Sie dienen den Zielarten gleichzeitig als Refugien und Ausbreitungszentren.

Vernetzungsgebiete: Für die ökologischen Wechselbeziehungen der Arten ist es entschei- dend, dass die Kerngebiete mit Trittsteinen, Ausbreitungsflächen, Korridoren oder Klein- strukturen miteinander verbunden werden. Dies können auch künstliche Verbindungsele- mente wie Wildtierbrücken, Wildtierunterführungen, Amphibien- und Kleintierdurchlässen sein. Solche Vernetzungsgebiete erreichen aber nicht dieselbe Qualität wie die Kerngebie- te und sind in der Regel auch nicht verbindlich geschützt.

1.2 Matrix

Kern- und Vernetzungsgebiete der ökologischen Infrastruktur grenzen nicht direkt aneinander, sondern es liegt eine Landschaftsmatrix dazwischen, welche die Arten durchqueren müssen. Für eine funktionierende ökologische Infrastruktur braucht es eine Matrix, welche für die Organismen nutzbar und durchlässig ist (z.B. dank einer extensiven Nutzung). Als Matrix bezeichnen wir die gesamte Fläche, die nicht zu einem Kern- oder Vernetzungsgebiet gehört. Vereinfachend gehen wir davon aus, dass die Matrix aus den drei folgenden Elementen besteht:

Habitat: Hierbei handelt es sich um die Teile der Matrix, in welchem sich eine Art (oder Gilde) theoretisch fortpflanzen kann. Ob das Habitatstück tatsächlich von der Art bewohnt wird hängt von seiner Grösse und der Qualität ab.

Verbindungs-Elemente: Diesen Teil der Matrix nutzt eine Art (oder Gilde) für die Ausbreitung (Dispersion), ohne dass sie sich darin fortpflanzen würde. Beispielsweise bewegen sich Männchen in diesem Teil der Matrix auf der Suche nach freien Territorien oder Weibchen auf der Suche nach unverpaarten Männchen.

Undurchlässige-Matrix: Diesen Teil der Matrix wird von der Art (oder Gilde) grösstenteils gemieden.

Welcher Teil der Matrix als Habitat oder als Verbindungs-Element zu betrachten ist, ist natürlich Art(-Gilden) abhängig.

1.3 Vorgehen

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es die Matrix im Kanton Aargau mit vorhandenen räumlichen Daten besser zu beschreiben. Um dies machen zu können, haben wir in einem ersten Schritt die vorhanden räumlichen Daten (siehe Kaptiel 2.2) zu einem einheitlichen und hochaufgelösten (25 x 25m) Layer mit den relevanten Nutzungstypen des Kanton Aargaus verschmolzen. Tabelle 2.1 beschreibt die relevanten Nutzungstypen. Für eine technische Beschreibung, wie wir den Nutzungslayer erstellt haben siehe Kapitel 3.

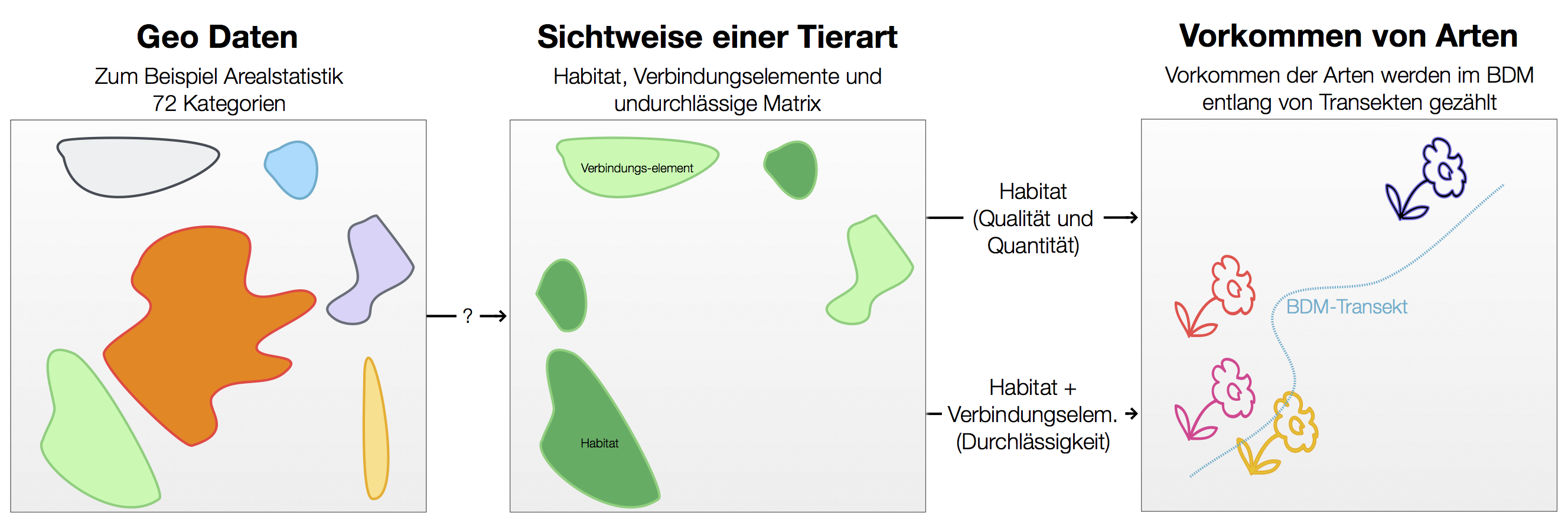

Die 19 Nutzungstypen weisen wir dann einer der drei Matrix-Elementen (Habitat, Verbindungs-Element, undurchlässige Matrix) zu. Ob diese gutachtliche Zuweisung Sinn macht überprüfen wir mit vorhandenen Daten zu den interessierenden Artgruppen (siehe Beschreibung der Gilden in Kapitel 2.3). In Abbildung 1.1 ist schematisch dargestellt wie wir dabei vorgegangen sind. Das Vorgehen entspricht grössnteils dem Vorgehen von Dondina, Orioli, Colli, Luppi, & Bani (2018).

ABBILDUNG 1.1: Konzeptionelles Vorgehen. Details siehe Text.

In Abbildung 1.1 wird eine Landschaftskammer schematisch als graues Quadrat dargestellt. Die räumlichen Daten beschreiben diese Landschaft. Unsere Die 19 Nutzungstypen entsprechen aber vermutlich nicht der Art und Weise wie Tiere die Landschaft wahrnehmen. Die Frage ist also wie wir die mit Geo-Daten beschriebene Landschaft in eine Landschaft umwandeln können, die eher der Sichtweise einer Tierart entspricht (dargestellt als Pfeil mit einem ? in Abbildung 1.1). In Kapitel 4.1 werden die verschiedenen getesteten Varianten beschrieben, wie wir die Geo-Daten in eine Landschaft umwandeln, die mutmasslich besser der Sichtweise entspricht, wie eine Artgilde die Landschaft wahrnimmt.

Diese verschiedenen Varianten versuchen wir mit Daten zum Vorkommen der Arten der entsprechenden Gilden zu verifizeren. Die Daten stammen aus aufbereiteten Artnachweisen pro Artgilden, welche wir direkt von Kanton Aargau erhalten haben (Quelle?). Analog Dondina et al. (2018) gehen wir davon aus, dass das Vorkommen von Arten oder Gilden in Landschaften durch die folgenden beiden Eigenschaften der Landschaft bestimmt wird (dies entspricht den beiden Pfeilen von mittleren Quadrat zum rechten Quadrat in Abbildung 1.1):

Habitat: Je grösser die Gesamtfläche des Habitats innerhalb einer Landschaft ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Art in dieser Landschaft tatsächlich auch vorkommt. Eine Landschaftskammer mit einem grossen Anteil an Habitat hat für eine Gilde eine höhere Qualität als eine Landschaft ohne oder mit wenig Habitat. Als Kenngrösse berechnen wir den Anteil des Habitats in einer Landschaft (siehe Kapitel 2.6.1).

Durchlässigkeit: Je grösser die Durchlässigkeit einer Landschaft desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Art in der entsprechenden Landschaft vorkommt. Für die Durchlässigkeit sind sowohl das eigentliche Habitat wie auch die Verbindungselemente entscheidend. Je mehr Habitat und Verbindungselemente vorhanden sind und je besser diese miteinander verbunden sind, desto durchlässiger ist eine Landschaft. Als Kenngrösse berechnen wir den Patch Kohäsions Index, der die physikalische Verbundenheit von Habitat und Verbindungselementen in einer Landschaft misst (siehe Kapitel 2.6.2). Der Patch Kohäsions Index eignet sich zur Beschreibung von Landschaftsmustern unabhängig von der Skalierung (Plexida, Sfougaris, Ispikoudis, & Papanastasis, 2014).

Habitat und Durchlässigkeit sollten nun beide das Vorkommen der Gilden innerhalb einer Landschaft beschreiben. Dies können wir mit einem statistischen Modell überprüfen. Das statistische Modell ist in Kapitel 2.6.3 beschrieben. Je besser wir die Geodaten in eine Landschaft verwandeln, die der Sichtweise der Gilden entspricht (enspricht dem Schritt vom linken zum mittleren Quadrat in Abbildung 1.1), desto besser sollte das statistische Modell das Vorkommen der Gilden in der Landschaft beschreiben.